令和とアーティストシンキング

2019年4月1日 令和

ついに発表されましたね。

初めてそれを耳にした瞬間は、耳馴染みのない響きに一瞬「?」となりましたけど、時間が経つうちに未来を感じさせポジティブで新しい時代を迎えるにあたってとても相応しい響きに感じてきました。

日本人全国民が「令和」という言葉のポジティブさに引っ張られていくような感覚すら生まれてきました。

言葉の力ってすごいなぁ。

安倍さんのことば

「文化をはぐくみ、自然の美しさを愛でることができる平和の日々に心からの感謝の念を抱きながら、希望に満ちあふれた新しい時代を国民の皆さまと共に切り開いていく。」

安倍さんがいうから綺麗ごとのように白々しく聞こえてしまうかもしれませんが、言葉の内容としてはその通りだと思うし、とてもアーティストシンキング的だと思いました。

最近、アートシンキングだとか、他にもアーティストシンキングと言う言葉が使われているところを耳にすることがありますけど、基本的にビジネスサイドから語られています。

「どうやって儲けるか」「どうやって勝つか」「どうやって生き残るか」といったことを根本に、例えばイノベーションという言葉とリンクさせて語られます。

でも、果たしてビジネスの「根本」は「儲ける」ことだけなのでしょうか。

少なくとも私の掲げるアーティスト・シンキングはそうではありません。どうしても「儲ける」だけでは片手落ちに感じてなりません。

アーティスト・シンキングにはさらにその上位に存在する「そもそも論」があります。

ロジックから成される課題解決と共に、感性から生まれる「問題提起」があるから、私たち人類は生き延びてこられた部分もあるのではないでしょうか。またそれらが文化を生み出し、自然に感謝できる感性を磨いてこれた。そういった可能性もアーティスト・シンキングには見出しています。

私たちは、私たちの暮らすこの社会・環境にどんな価値を提供しなければいけないのでしょうか。価値を提供するどころか、地球を汚してまで「儲ける」ことに何の意味があるのでしょうか。

綺麗ごととされてしまいそうなことに、少なくとも「結局お金だろ」と思考停止せず、なんとか向き合っていきたいです。

ダイバーシティ & インクルージョン (D&I)

企業の中において、、、

本当は流行りでやるものじゃないし、時代も関係ない。

いつだってそうであって欲しいもの。

僕はそう思う。

「時代」で言えば、どちらかと言えば「チャンスを逃してしまった時代」と言えるし、「手段の目的化」が進んでしまっている時代かもしれない。

ちまたでよくいわれる女性の活用、残業抑制、マイノリティや人種・宗教など、それらのことは手段であって目的ではない。その他の様々な要素もそう。

創業者やリーダーたちの経験や哲学の中から、D&I的な要素をその情とともに伝えられれば、そこには感動が起こりやる気やその気を拡大させられたかもしれない。

でも、もういまとなっては、「そういう時代だから」、「みんなやってるし」と、本当はそこに哲学も情もあったかもしれなくても、それはもはや伝わらない。日本語には「理動」という言葉はない。人間は感じて動くものであって、理屈で動くものではない、というひとつの証拠だと思ってる。

D&I が企業における「競争力」と関連づけて語られることは好きではない。

なぜだろうと考えると、多くの企業が理念として掲げている、「地域社会への貢献」。

言い回しは違えど、ほぼ同義の理念を掲げている企業が多いなか、そんな企業が他社を負かして1番となることと、その理念との兼ね合いってどういうことになるのだろう。

「社会」って? 企業がいう社会の範囲って? 他社は社会には入らないのだろうか?

企業の活動における”問い”ってなんなのだろう・・・

自分がひとつ思うことは、単純に「良い会社」を目指せばよいのではないかと思っている。

それは、他人がどうこうという他人軸ではなく、あくまで自分の中での軸を持つという、自分軸を大切にすることだと思う。

そういったことを考えたとき、ダイバーシティ & インクルージョン の目指すところは、競争力やNo.1になるため、ということではなく「レジリエンス※」なのだと思っている。もう少し単純に自分の言葉で言うと「変化に強い」ということ。

企業として内部環境、外部環境のあらゆる変化にも適応できる力をつけ、活動を継続すること。

松下幸之助は経営の大切さについて「自然の摂理に従うこと」と確か言っていた。その言葉に習って考えてみても、生物が絶滅を逃れるための手段としては、単一でいるよりも、多様である事の方がそれを逃れる可能性が高くなる。

企業活動においても同様のことが言えるのではないか。

企業活動の本音である「自分の財布を厚くする活動」とまだまだ綺麗事から脱出できない「社会貢献」との乖離や本質を追求しない限り、本物のD&Iはいつまでたっても実現されないだろうと思う。

「そもそも論」がどこまでできる組織なのか、アクティブリスニング力、破壊を伴う本物の創造。そしてそれらを実現するために必ず必要なのが「信頼」です。

※レジリエンス:外的な衝撃にも、ぽきっと折れることなく、立ち直ることのできる「しなやかな強さ」のこと

参考URL:幸せ経済社会研究所

アーバン ファーマーズ クラブ キックオフ

去年、下北沢のとあるワークショップで巡り合った吉田さんが、Facebook上で

Urban Farmers Club(アーバン ファーマーズ クラブ)

の設立キックオフパーティなるものに参加されるとの情報を目にし、初めてそのクラブの存在を知った。

Facebookを覗いたところ、誰でも参加可能との記載があったもんだから、これはかなり気になるぞ、と思って参加の申し込みをした。

だけども・・・

いざ、当日(3/21)を迎えてみると、なんとまぁ、めちゃくちゃ寒いし、自分が住んでるとこらへんは、息子が思わず小さな雪だるまを作ってしまうぐらい、うっすら雪が積もった。

ほとんどアウェイとなるパーティに、そんな天候の中、「ヨッシャ!」となりきれるわけもなく、正直行こうかどうか迷った。。。一瞬行けない理由を探してる自分もいた。

でも行った。

したら、最高だった。。。

行けない理由を探した自分、なんなら前日にはとても嫌なことがあって、当日はとても嫌な朝を迎えていた自分。

一瞬で全部吹き飛んだ。

設立者のみなさんのそれぞれの「自分の言葉」にワクワクしたし、勝手に思いを重ねた。

当たり前のことだと思われるかもしれないけど、「やらされ事」の連鎖が蔓延する現代では、やっぱり一歩踏み出さないと出会えないかもしれない、「自分ごと」の言葉たち。

そして、思いが重ねられるトコロにいるということは、ほんと精神衛生上とても大事なことだなと改めて感じた。

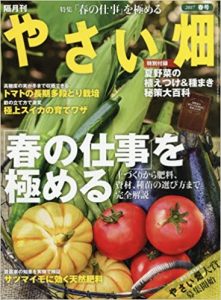

昨年から自分も我が家の庭を耕し始めてて、今年で2シーズン目。また土作りから今ちょうどやり始めたところだけども、モノカルチャーだ、パーマカルチャーだ、自然農法だ、本屋に寄ればそれ系の雑誌を見てみたり、図書館いって借りてきたり、NHKの番組見てみたりw、あれやこれやとインプットしたけど、結局なにも物差しが出来ていない。というか完全に迷走してる。

まずは頭でっかちになること(全然それにもなれてないけど)も必要なことだとは思ってるのだけど、物差しができていないから、去年の反省すらできていない。なので今年は何を改善すればいいのか見えていない。これはいかんぞ、というそんな問題意識もあって、このクラブで学べればいいな、と期待せずにはいられない。

![]()

![]()

こんな完全な素人ですが、仲間に入れていただけたら嬉しい。

あの天候の中、集まった方は相当のモチベーションをお持ちの方々だろうということで、粋な計らいもありました。

ありがとうございました♪

行動していかないとな。

あ、あとオーディエンスにZeebraさんがいたw

芸術に対するオリンピック思考がイノベーションを奪う

アートとイノベーション。。。

いきなりですが、ポジティブな印象を受けたのはどちらの絵だったでしょうか?

上手い、すごい、格好良い、きれい、飾りたい、真似したい、なんでもいいんですけど、どっちがいいと思いましたか?

むか〜し、20年ほど前、まだまだ自分もガキンチョの頃、海外でコンサルをやられていたお知り合いの方が、「日本にはアイデアにお金を出す感覚がないよね」って仰っていたのをよく覚えていて。

あれから随分月日も経って、日本のビジネスの世界でも創造だ、イノベーションだと、確かによく聞くようになりました。けども、自分も大人になって周りを見渡すけど、やっぱり今でも「日本にはアイデアにお金を出す感覚がないよね」はまだまだ生きてるなと感じることが多いような気がする。

現場では、いかに最適に効率よく “処理” するかという、ひと昔前の惰性から抜け出せていないことが多々。

そんな中、今回、別に芸術に対するウンチクを述べたいわけではないのだけど、芸術を“オリンピック”的にとらえてしまってる人が結構いるんじゃなかろうかと思うことがあることについて、少し。

どういうことかというと

オリンピックにあるような、特に陸上競技にある種目は、いかに早くゴールにたどり着くか、いかに高く、あるいは遠くに飛べるか、飛ばせるか、などを競う競技が多いと思うのだけれど、芸術に対してもそれらのように、いかに上手か、高い声が出るかや、速く弾けるか、などだけを当てはめて捉えてしまっているような人が結構多いのではないかと感じる時があります。

勿論、芸術にもそういう側面もありますよ。ただ、そういうことだけで捉えてしまうとおもしろくないと思うんです。加えて、それを閃き生み出した、そのアイデアそのものに価値があるという側面もこれまた芸術なのです。「0→1行動」ですね。

ついこないだもデザイナーさんがデザインしたロゴをある人が見た時に、「こんなの私でも描けるじゃーん」って。でた「オリンピック思考」って思ってしまったw。

いやいやそうじゃない。描けるか描けないかの能力の問題ではなくてね。アイデアそのものだったり、またそのセンスだったりに価値がある。むしろ誰でも描けそうなものでセンスがあるものってとても難しいので。ということ。

バンドQueenの 「We will rock you」 のイントロのドラムなんて、ドラム叩くの初めての人でも3秒で真似できるかもしれないw

(音源では手拍子と太鼓をミックスしたような音だけど)

でも、もうそのドラムのフレーズを聴いたらそれとわかる、そのアイデアとそれを成立させてしまったことが凄いって話しで。

・・・・・

ってか、フレディが全部もってくw

その、なんというか、視覚的な部分ではなくて、感覚的な部分でアートとビジネスがもっと結びつけば、もっと創造的でイノベイティブな風土が育まれるような気はしております。

前述のラッセンとピカソの絵に対しては、どっちがGoodかBadかなんて話しではないのだけれど、例えばね、「一人で上京してきて、初めて一人で東京の地下鉄に乗ったとき」のことを絵にしてください、というお題があったといたら、あなたはどんな絵を書きそうですかね。

寝る前に想像してみてくださいw。

ホーキング博士死去のニュースに思う、この世界で生きる上での「問い」

ホーキング博士が2018年3月14日に死去された。。。

自分も一冊中学の時に読んだっけなぁ。

亡くなったホーキング博士が、「人類の未来」について語っていたこと

ようするに、人類は次の地球を探す必要がある、と。

様々なことを唱えられてきたようです。 地球滅亡説、気候変動、惑星衝突、人口増加、戦争・・・

ホーキング博士の理論や説に対して、賛同、共感されているコメントが結構見受けられます。

「私も将来的には、他の惑星に移住しなければいけない事態が、人類に限らず地球生命体には及ぶと思います。」

「現代の人類の経済規模の拡大を考えると、地球だけでは早晩限界が訪れるのは明らかです。」

「人類が惑星を超えて繁栄するか絶滅するか。面白い。」

なんというか、少し違和感を覚えてしまう。

惑星衝突や自然現象における気候変動、氷河期がくる、とかそういうことで人類が滅ぶなら、それはある意味どうしようもない事で、受け入れるしかないのかなと思うけど、その,,, 人工的な温暖化や人口増加における資源の枯渇など、私たち人類が地球を苦しめてきた影響もあるでしょうに。

資源を貪り、大気や水を汚染し、土をアスファルトで覆い尽くし、様々な循環の邪魔をし、人間の都合で散々地球を痛めつけてきた歴史も無視はできないでしょうに。

この地球をボロ雑巾のように使い倒し、用が済んだらハイさよなら。

どんだけよ、って。

もはや地球まで、単なる消費の対象として扱うってこと??

すげぇよ。。。

「他の惑星に移住する」なんてとんでもないレベルの話しを、すんなり賛同、共感できる感覚がある方々にはお願いしたい。是非「世界平和」のために、是非「地球に優しく暮らす」ために、少し地球と向き合おうよ、って。共感してよ、って。

「この世界は僕らに何を求めているのでしょう」

アーティストシンキングのオススメは、とにかく「創造」です。

あなたの24時間に「創造」の時間ってどれぐらいありますか?

もし本当に人類が次の惑星へ移住しても、今のマインドセットのままだったら、また同じことを繰り返すってことですよね。

チャコールディギング

2018年3月3日、奇しくも結婚10周年というアニバーサリーと重なってしまった、横浜で行われたテンダーの「チャコールディギング」ワークショップ。

※テンダー:ヨホホ研究所

いつもだったら絶対行かないような、外苑前にある少しオシャレなお店のディナーを予約しつつ、午前中はそのチャコールディギングワークショップへ、家族で参加させてもらった。しかも、ディナー用の普段しないようなオシャレして(笑)

さて

「チャコールディギング」というのは、一万年前から伝わるという、熱した炭を使って、スプーンの凹みを作るという技術。

テンダーがおよそスプーンの形っぽくカットしてくれたヒノキを用意してくれて、それを各々ナイフでナイスにスプーンの形に削っていく。

そこに、セイタカアワダチソウを使ってテンダーがあっちゅうまに火を起こして、炭を作ってくれて、その炭を使って、凹ませたいところに炭を置き、そこに息を吹きかける。

それで出来たのがコレ↓

息子との協働です。(カレー食べたあとの写真w)

使った道具はナイフだけ。それ以外は全て再生可能な材料です。

アーティストシンキングでは

「”生きる”をダイレクトに学ぶ」と題して、こういった学びや活動をしていきます。

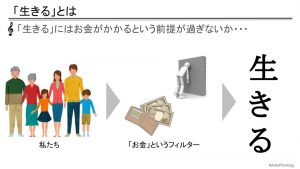

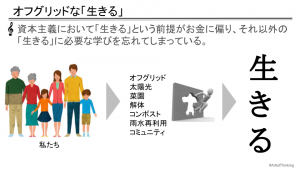

あまりにも私たちは、「生きる」にお金がかかる、と思い込まさせ過ぎていると感じることはないでしょうか?

資本主義社会で暮らすには当たり前かも知れません。お金を巡らせないと、血流が悪くなると体調を崩す人間のように、経済も崩れてしまうから。

そうなると、例えば、作物の育て方、エネルギーの作り方、コミュニティーの作り方、は学ばされず、消費して解決することが求められます。

現代は、あまりにもそれが行き過ぎていて、疲弊してしまい、本質を見失い、逆に崩れてしまっている部分があるように感じています。

私も少しでもオフグリッド要素を増やせるように、このアーティストシンキングを掲げつつ、学び活動していきます。

アーティストシンキングは”消費”が悪いことだと言いたいわけではありません。あまりにもそれに偏り過ぎていませんか、と疑問をもつところからです。

でもね、さすがに結婚10周年は、価値ある消費として、ちゃんと消費活動してきましたよ(笑)

いやぁ〜、もちろんおいしかったし、ウェイトレスさん、チビのジャッキー・チェン話しにもずっと付き合ってくれて、本当に素敵なお店でした。とても良いアニバーサリーとなりました♪。

そして、テンダーありがとう!また会いたい♪