アーティスト・シンキングのプレゼン資料の一番最後のスライドにはこうあります。

私たちの最大の”問い”:「この世界は私たちに何を求めているのだろうか?」

アーティスト・シンキングでは、「強い人だけが生き残る世界ではなく、少しでも多くの人が笑顔で過ごせる優しい世界」がいいなぁと考えます。

2020年4月21日現在、この日本においても新型コロナは収まりを見せるどころから、数日前には、東京の1日の感染者数が201名と過去最高となり、益々終わりが見えなくなってきており、混迷の様相を呈しています。医療も危機的状況です。もう僕らの生活はあの頃には戻れないかもしれません。

だけども、僕自体がもちろん犠牲になる可能性もあるわけですが、もしいつか終息を迎えて、仮に無事だったときに「あ〜怖かったなぁ」っていう振り返りだけではダメだと思うんです。この状況から僕たちは何か学べるんじゃないだろうか。どんな教訓を得られるのだろうか、何か次に生かせることはできないのか、少なくともそういった思考が必要だと思うんです。

この「問い」は対する答えは何なんだろう….???

アーティスト・シンキングにはこの問いに対して一つ到達した答えのようなものがあります。

それは

「もっとみんな信頼して助け合って生きていけよ」

ってことを試されているのかなぁと。

これを「所有」と「共有(シェア)」というキーワードを軸に考えてみました。

っと、その前にNVCってご存知でしょうか。Nonviolent Communication、日本語だと非暴力コミュニケーションなんて訳されるのですが。

NVC Japanではこんな感じで紹介されています。

「1970年代に、アメリカの臨床心理学者マーシャル・B・ローゼンバーグ博士によって体系化され、提唱された、自分の内と外に平和をつくるプロセスです」

まぁこれだけ読んでもよくわからないですねw。

コミュニケーションなんてついてるので、何かのコミュニケーション方法かな、なんて思われるかもしれませんが、なかなか一言で言い切れるものでは無いのですが、単なるコミュニケーション方法ではありません。もっともっと深い部分に接続するためのものです。

そのNVCにはですね、いくつか「前提」があるんですね。例えば以下のようなものがあるんです。

①「我々の世界は全員のニーズを満たす為に十分な資源を提供する」

・・・人って、みんなニーズを持ってるんですね。それはすでに言語化されているものは当然ですが、もはや本人も無自覚で言語化されていないものも含めて。で、本当はこの世界には、人それぞれのニーズを満たすだけのリソースがあるはず、という風に考えてるんですね。

②「人々は相互依存的な関係性を通じてニーズを満たす」

・・・例えば、自分のニーズが満たされているけど、となりの人が満たされていない場合、実は自分のニーズの一部も満たされていないんです。

まぁもう、とても奥の深い話になってしまうので、詳細は省かないと先に進めませんが、もうアーティスト・シンキングとしては共感しまくりなんですね。

これを先程の、「所有」と「共有」で考えた場合、①も②も、邪魔をするのは、「所有」という価値観がとても大きいんじゃ無いかと。

トランプ大統領の「アメリカ・ファースト」なんかはもろそうですよね。①を邪魔するんですね。で、②のように自分は良いけど、相手は満たされない。これって結果アメリカも満たされていないはずなんです。その瞬間いい感じに見えても、持続可能では無いんです。

ここ日本では今回のコロナ危機で、政府からの呼びかけもあってか、そこまでひどい”買い占め”は起こっていないかもしれませんが、買い占めという行為も同様ですよね。

他には、企業が営利活動をすることで、環境を破壊する、なんてトレードオフな関係もおかしいし、そういうものだと開き直って目を瞑る、それどころか疑問にすら感じなくなった大人の姿もおかしいんです。

思考停止です。

企業も人も、環境や地球とは相互依存の関係なので。環境を壊して人を住めなくして、ってそれは結局その企業にとってのマーケットのシュリンクを招くわけですから。それでもいい、ってならそれはもはやその場しのぎのツギハギ施策集ですね。とても短期目線で所有的です。

巡り巡っていつか自分を苦しめることになる。でもそれがもしかしたら自分がこの世から去ったあとかもしれないし、ってことなだけですよね。

企業の中長期計画って、決して長期とは言えないなぁとよく思います。せめて100年単位では考えて欲しい。要するに自分が死んだ後の未来にも責任を持つ、ということですね。

こういったときに、僕たちはもっと相手を信頼し、共有(シェア)することを知っていれば、自分も含めたもっと多くの人や環境を救えるかもしれないですよね。

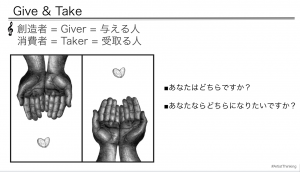

ここはとても大事ですよね。本当は人って共有したり与えたりすることで喜びを感じる筈なのに、その部分に目隠しされてしまうシーンが多くて、それが恒常化してしまって、わかりやすい見返りがないと行動しない、あるいはもはや見返りしか求めない状況になることも。。。

とても所有的。

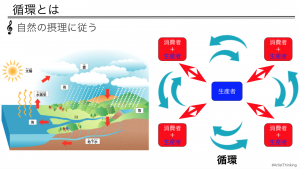

これではやっぱりリソースが相応しく巡らないですよね。

これらの逆を学ぶことが重要ですよね。「所有」のやり方じゃなくて、「共有」のやり方を。

でも、信頼やシェアといったキーワードは、様々な文脈の中でたくさん目にするようになってきました。世の中は相応しい状態に気が付き始めています。

「循環」というキーワードもよく耳にするようになりましたね。それこそ循環を邪魔するのも「所有」じゃないでしょうか。

所有<共有

1日も早くこの危機が収束することを祈りつつ、最前線で戦ってくれている人たちに感謝しつつ、必要な量あるはずのリソースが、相応しい形で再分配されるように、行動していきたいと思います。